【オープニングトーク】Creative Aliens #002 がはじまるまで

“Creative Aliens”とは?

オープニングは、今回のイベントの企画・キュレーションを担当したDentsu Craft Tokyo カワシマタカシと、モデレーター・塚田有那さんによるトークから始まりました。

Creative Aliensは、Dentsu Lab TokyoとDentsu Craft Tokyoが2019年にスタートしたイベント形式のプロジェクトです。

クリエイティブの常識や作り方をアップデートすることを目指し、時代にあったテーマのもと、様々な領域で活躍するクリエイターをゲストとしてお招きしています。

2019年10月に開催した第1回のテーマは、“AI×Creativity”。

人工知能・機械学習・ディープランニングがもたらす創造性をテーマに2日間に渡って開催。AIアーティスト・リサーチャーをお招きし、トークセッションとワークショップを行いました。

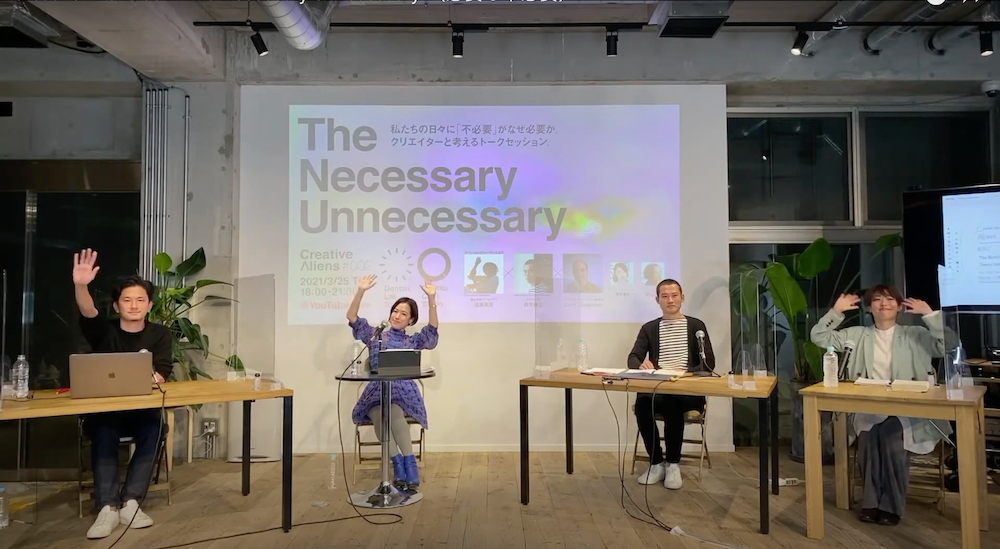

今回のテーマ、”The Necessary Unnecessary(必要な不必要)”について

第2回のテーマは、 “The Necessary Unnecessary(必要な不必要)”。

コロナ禍において、多くの文化的な活動は「不要不急」の自粛対象となりました。

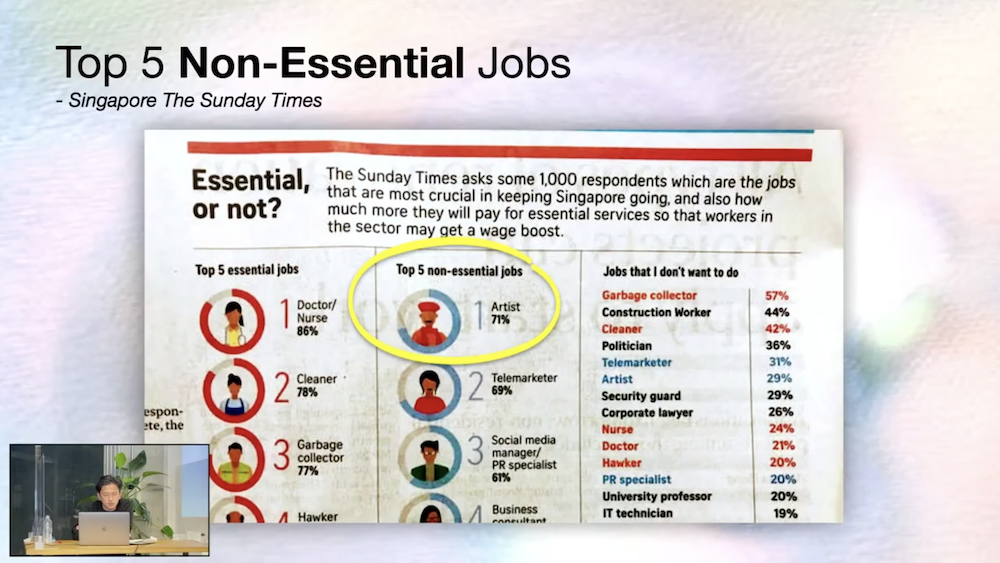

「Essential

Jobs(必要な仕事)」として医療や生活のインフラに関わる仕事が挙げられる一方で、シンガポールの新聞の調査による「Non-Essential

Jobs(不必要な仕事)」のランキングでは、アーティストは1位にランクインしています。

しかしこの一年を振り返ると、「ステイホーム」の生活のなかで、アーティストが生み出す様々な制作物に触れながら過ごしてきた状況もあります。

「必要」「不必要」をはじめとする様々な対立構造が生まれ、二者択一を迫られる今の時代において、一見わかりにくい「曖昧なもの」を受け入れることが、私たちの生活をより豊かにしてくれるのではないか。そのような思いから「不必要だけど必要なもの」を今回のテーマとして選んだ、とカワシマは説明しました。

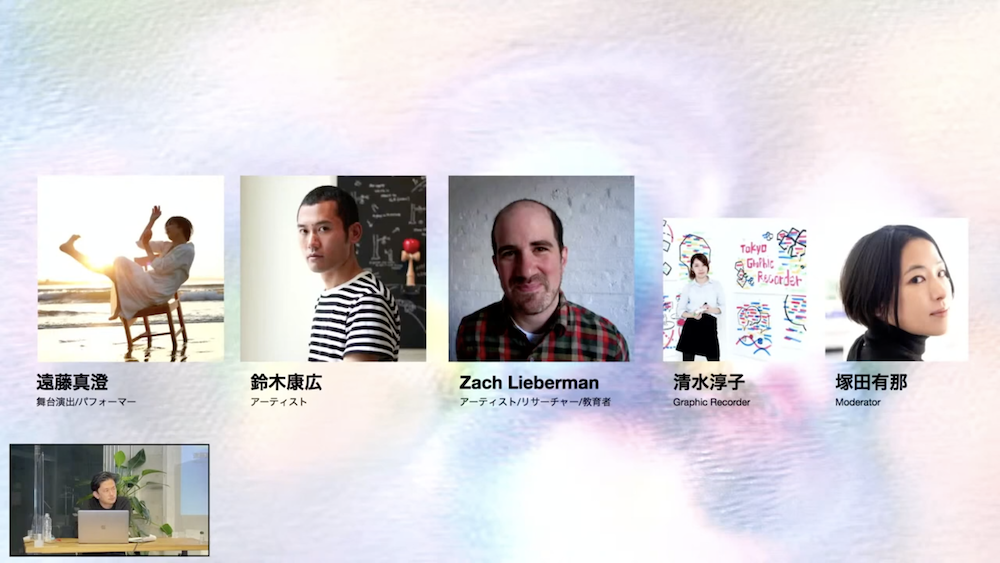

ゲストとしてお招きしたのは、ダンスパフォーマーの遠藤真澄さん、アーティストの鈴木康広さん、アーティストであり、MITでも教鞭を執るZach Liebermanさん。

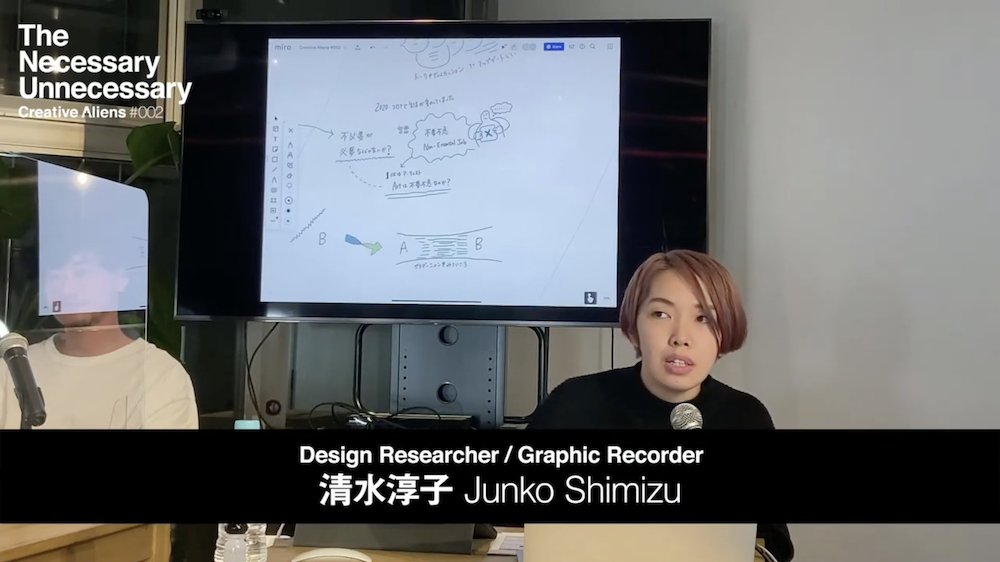

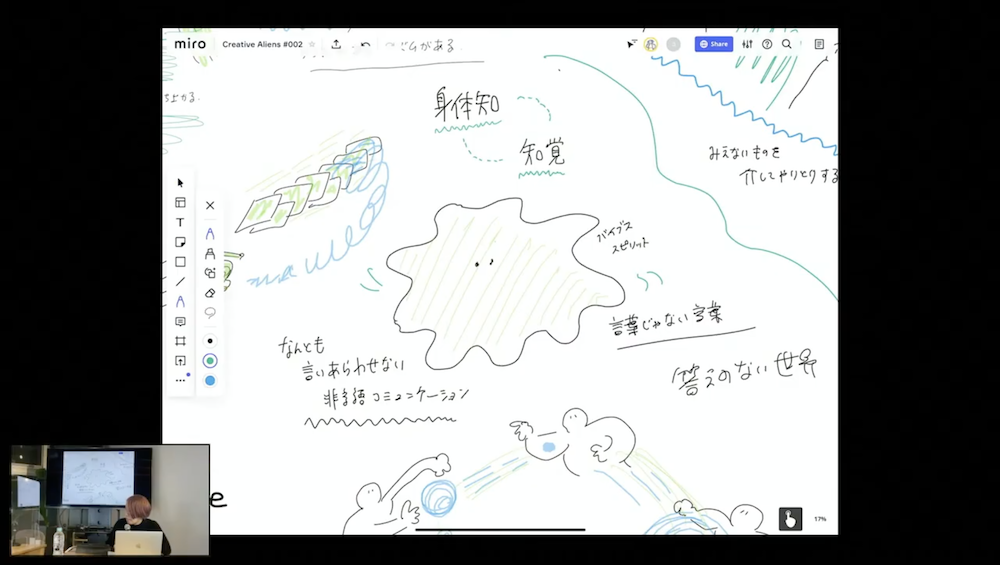

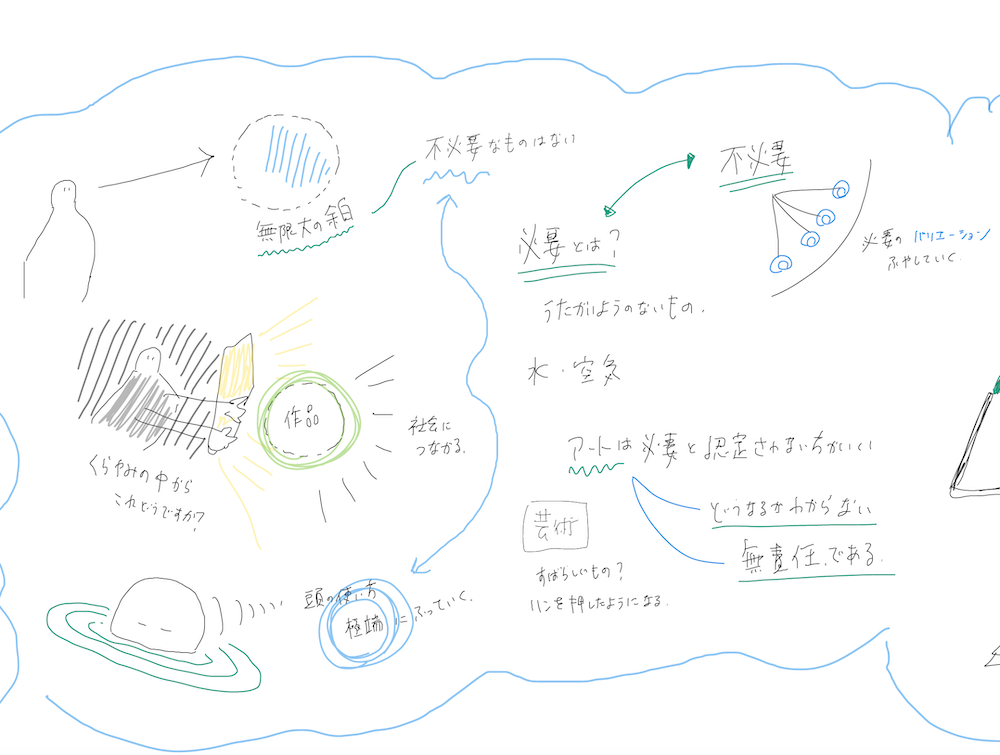

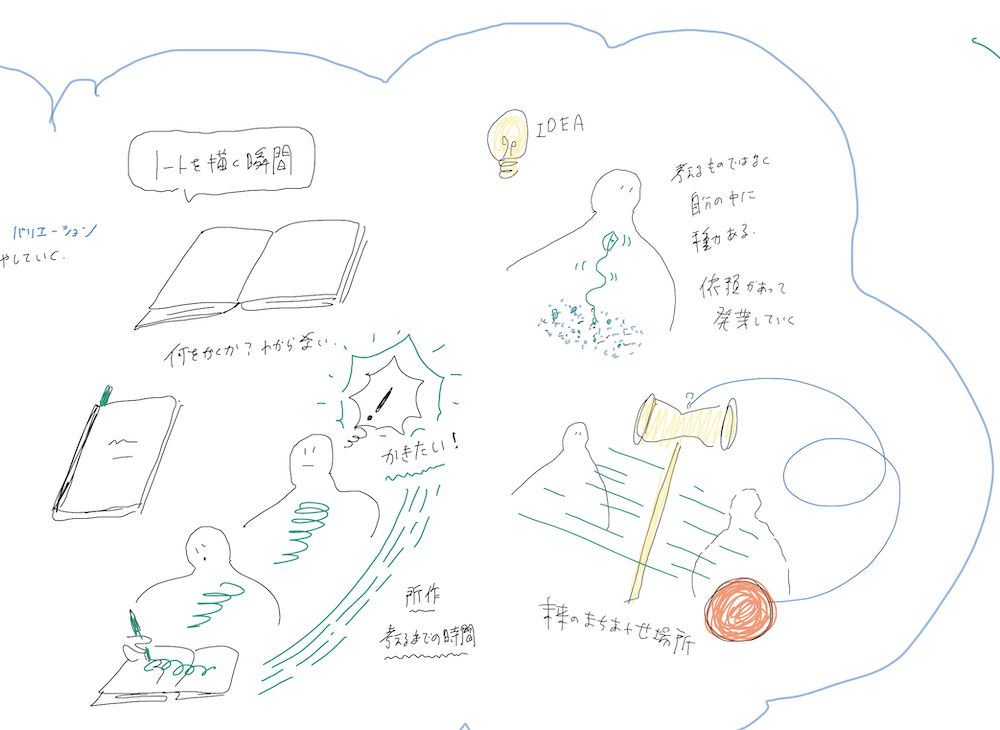

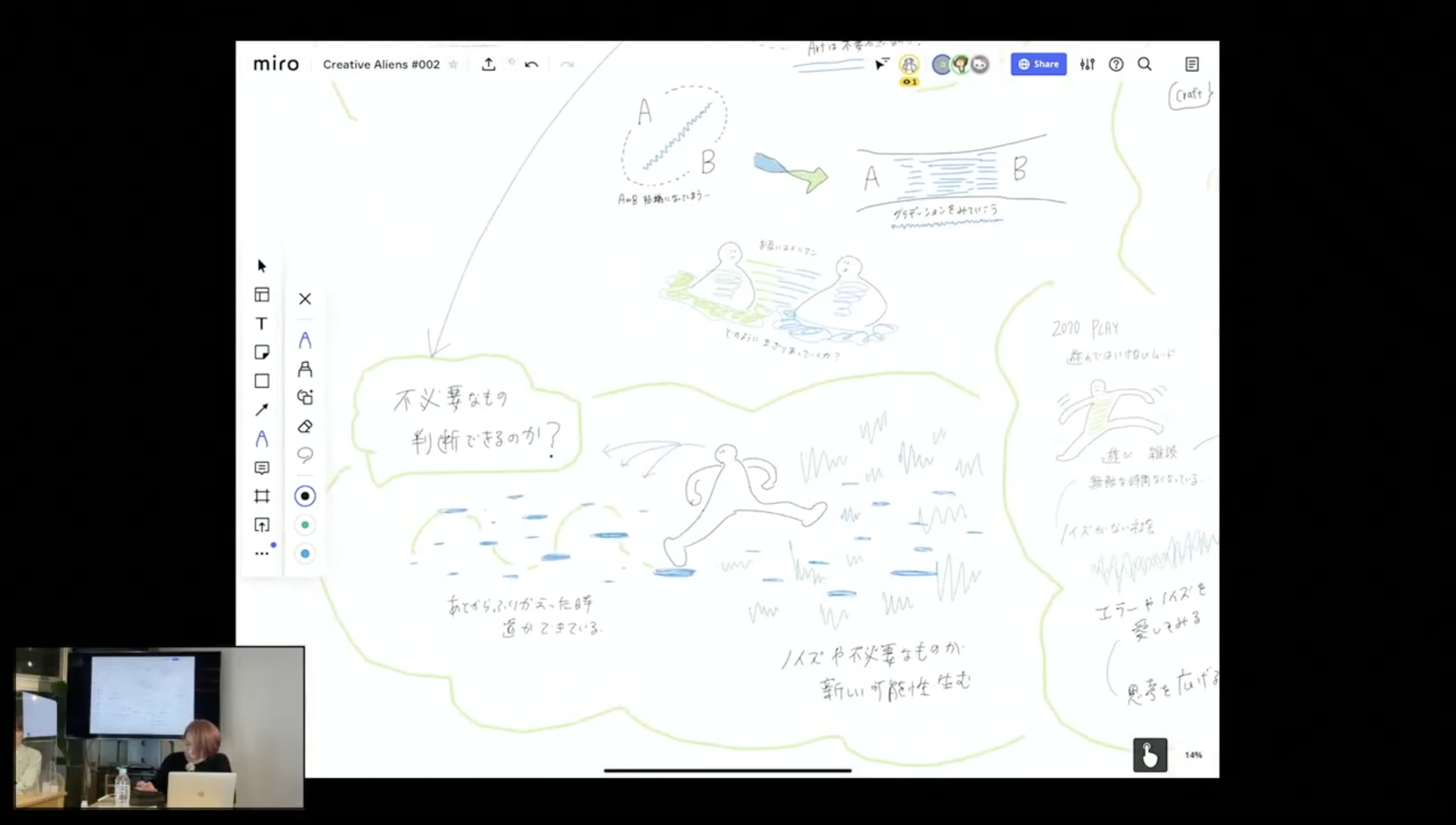

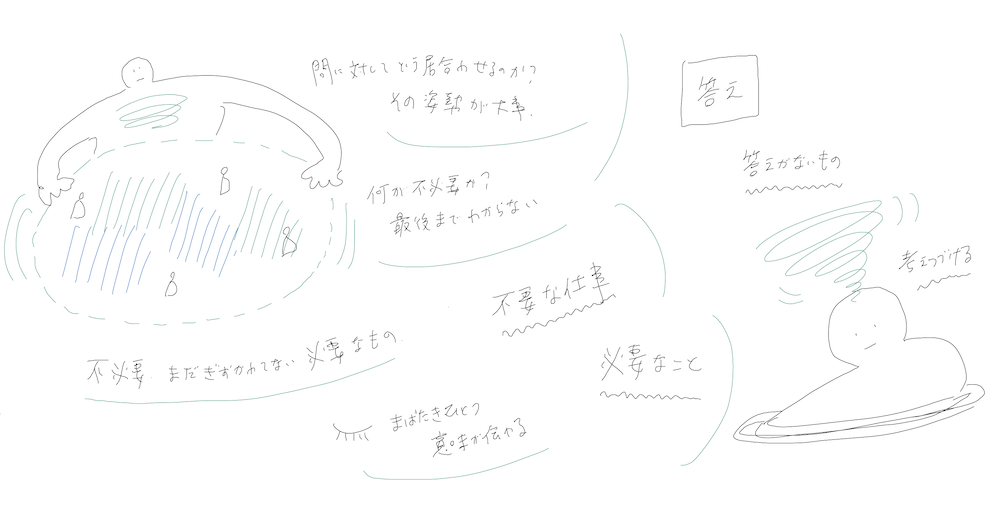

グラフィックレコーダーの清水淳子さんには、リアルタイムにトークの内容を絵や図で表現する「思考の地図」を描いていただきました。

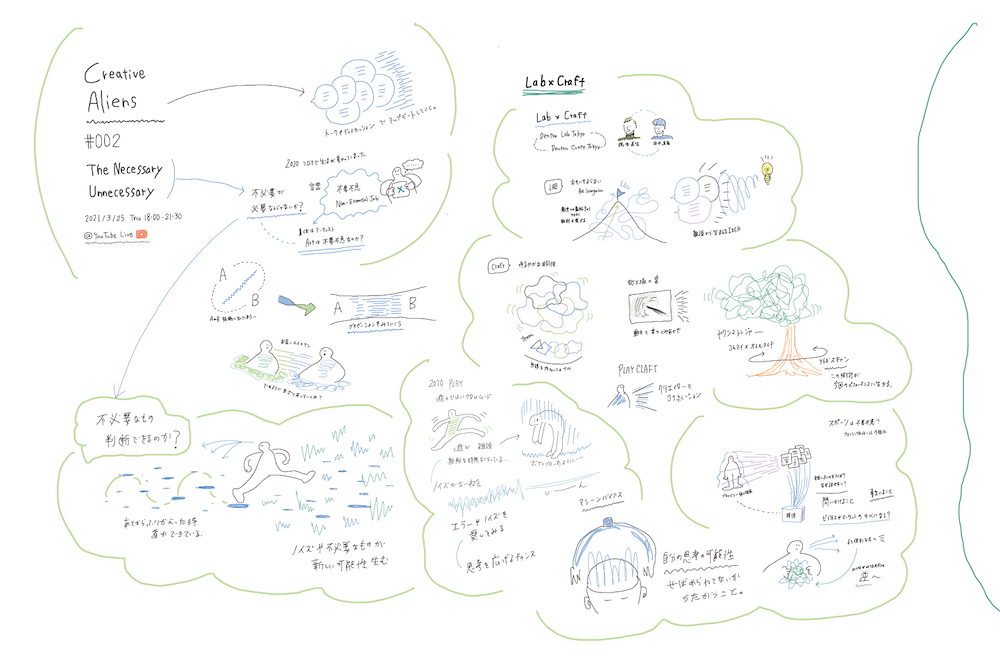

3時間半に及ぶトークの内容を収めたグラフィックレコーディングの全容は、こちらからご覧いただけます。

【Dentsu Lab Tokyo/Dentsu Craft Tokyoのご紹介】エラーやバグを愛し、楽しみながらつくる

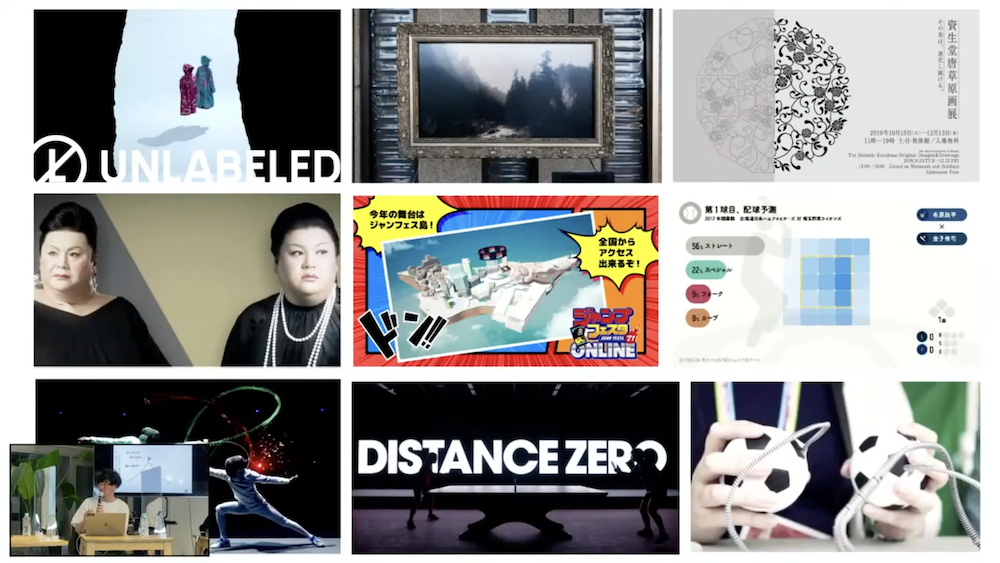

オープニングに続いて、田中直基と徳井直生によるDentsu Lab Tokyo/Dentsu Craft Tokyoの活動の紹介がありました。

各プロジェクトの詳細は、それぞれのウェブサイトからもご覧いただけます。

(Dentsu

Lab TokyoのWorksはこちら。Dentsu Craft TokyoのWorksはこちら。)

プレゼンテーション後のトークセッションでは、打ち合わせのリモート化によって雑談が減っていることや、コロナ禍で「遊び」が制限される状況について触れられました。

無駄を削り、効率化を進めようとする流れがある一方で、今までの活動を振り返ると「多くのプロジェクトが遊びや雑談から生まれている」と田中・徳井は話します。

トークセッションの最後は、「目先のことを解決するだけではない『ちょっと先のもの』をつくるためには、エラーやバグを愛し、楽しみながらつくることが大切なのではないか」と結ばれました。

【TALK1 & Special Performance|遠藤真澄さん】心身の「チカク」で見えないものを分かちあう

ダンスとテクノロジーで、心の中の風景を旅する

一人目のゲストは、ダンスパフォーマーの遠藤真澄さん。

このイベントのための特別なダンスパフォーマンス“Somew/here”からスタートしました。

リアルタイムの3Dスキャンにより遠藤さんの行動の軌跡が重なっていく「分身」のような表現や、遠藤さんが過去に旅先で撮影した写真を機械学習で3D化し、その空間の中で踊るなど、現実とバーチャルが入り混じるパフォーマンスが行われました。

“Somew/here”は「Creative Aliens #002」をきっかけに実現した、遠藤さんとDentsu Lab Tokyo/Dentsu Craft Tokyoの若手メンバーによるコラボレーションです。福岡県の糸島にお住まいの遠藤さんとリモートでやりとりを行いながら、およそ3週間で制作が行われました。

ダンスパフォーマンスを終えて感想を尋ねられた遠藤さんは、旅の写真を手に取りながら「色々な思い出の詰まったものがテクノロジーによって立体的に蘇ってきたことがすごく嬉しかったです」と話しました。

また、演出プランを形にしていく過程で、テクノロジーへの印象が変わったといいます。「テクノロジーは自分にとって遠い存在で、不安なものだという捉え方をしていたけれど、何度も自分の想いや感覚に立ち返って話し合いながら形にしていく中で、人間らしい有機的なものなのだと感じた」と語りました。

見えないもの、答えのないものを分かちあう

続いてのトークでは、今までの遠藤さんの活動のご紹介のほか、遠藤さんが普段子どもたちと行っている 「見えないボールを投げ合う」即興のパフォーマンスも行われました。

パフォーマンスの後、遠藤さんは「言葉じゃない、形にもならない心のやりとりができたとき、充実感がある。目に見えないものを大事にすることは違いを認めあうことにもつながり、やさしくなれる。そういう世界になってほしいし、自分もそこに行きたい」と話しました。

コロナ禍の不自由から「ここちいい」を見つける

コロナ禍による公演のキャンセルや、ロンドンでのロックダウンも経験された遠藤さん。「ステイホーム」期間は不安を感じていた一方で、ポジティブな気づきもあったといいます。トークセッションの最後には、「制限されている中で何ができるか、楽しめるかについて、自分が心地いいと感じることを大事にしていくと発見がある。心地いいものを見つけるチャンスだと思っても良いのかなと思います」と語りました。

【TALK2|鈴木康広さん】日常を「反転」させて新しい視点を生みだす

日常を「反転」させる

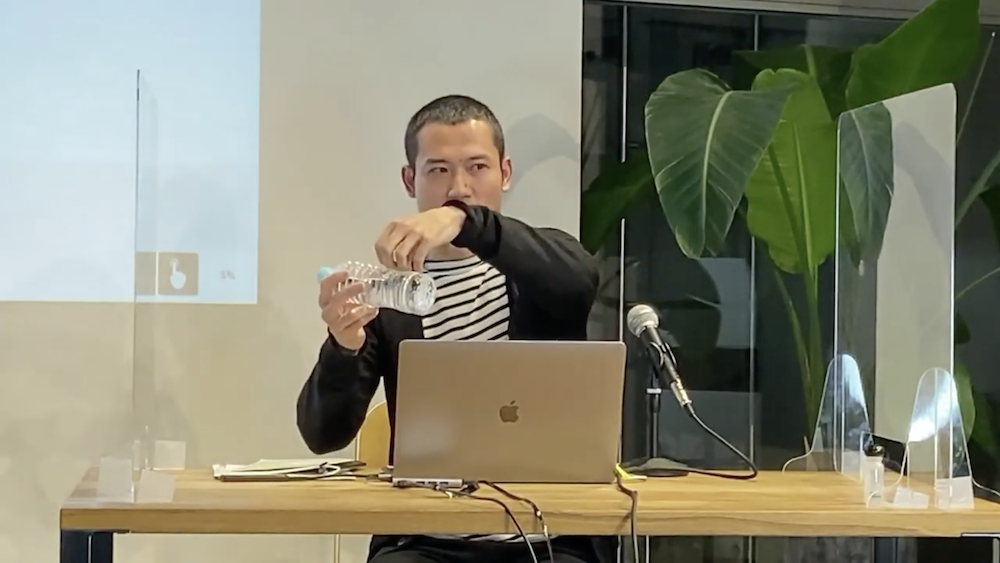

二人目のゲストは、アーティストの鈴木康広さん。

「反転する日常」をテーマに、これまでの作品について解説されました。

最初に紹介する作品「ファスナーの船」は、飛行機に乗っていた鈴木さんが、船をファスナーに「見間違えた」体験から生まれたといいます。

瀬戸内国際芸術祭を舞台に、ファスナーが海を「開いて」いく映像を見ながら、鈴木さんは「瀬戸内海を見るためにファスナーが生かされたとも言えるのではないか」と話します。

「ファスナーの船」は、船と海のどちらかを見るのではなく、その両方を見る視点を生み出しているのです。

鈴木さんの作品に共通しているのは、日常の風景や概念を「反転」させていること。

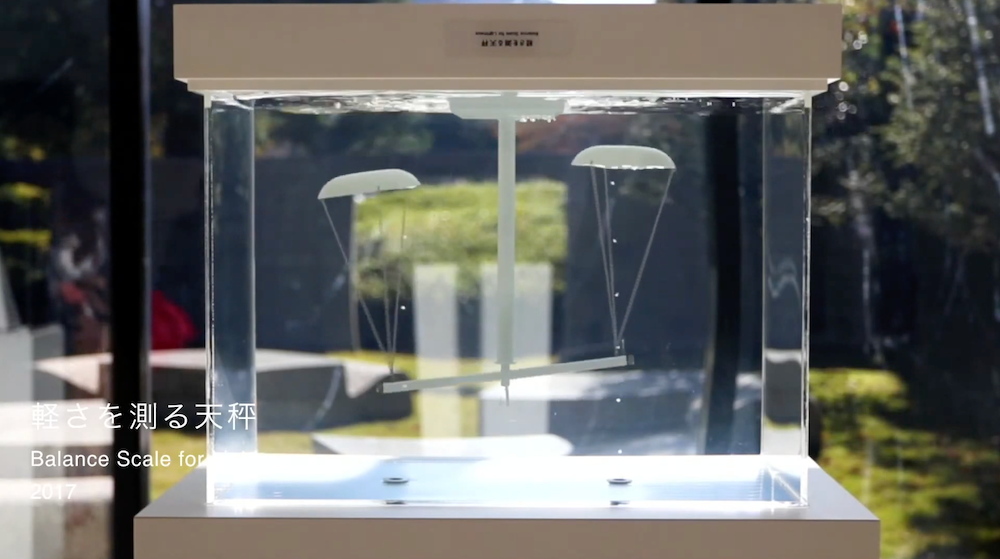

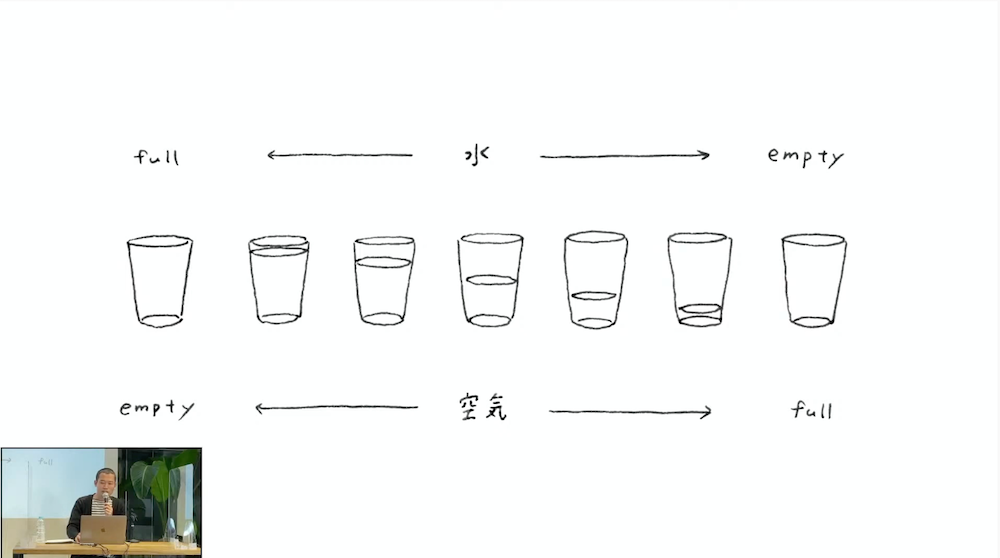

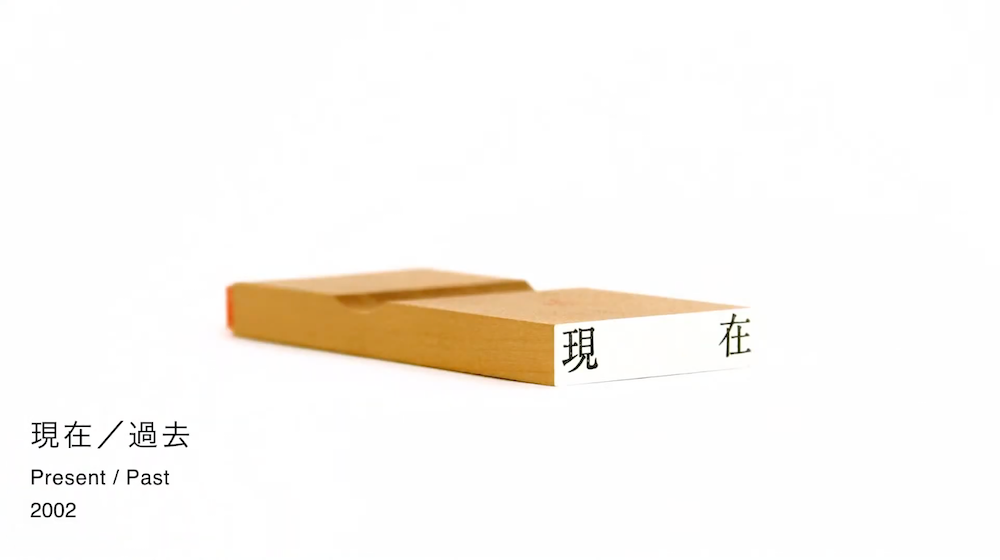

「重さ」ではなく、泡の「軽さ」を測る天秤や、「上」と「下」のかたちと概念の反転を表現した「上/下」、コップで水を飲むときの、水と空気の入れ替わりに着目した「full=empty」、現在と記載されたハンコを押すと過去とついてしまう「現在/過去」、自分の手で自分の手の石鹸をつくる「手の石鹸」など、たくさんの作品をご紹介いただきました。

「なぜやるのか」や「いいことか、悪いことか」は保留しながら、現状に対して、「あれ、何か偏ってない?」と思ったり、違和感を感じてつくるものがアートであると鈴木さんは話します。

「不必要」とは、「必要」のバリエーションを増やすこと

また今回のテーマについて考えるうちに、鈴木さんは「不必要と必要を対極ではなく、全く別のものとして捉えることができるようになってきた」といいます。

「必要というのは、人間にとっての水や空気のような、疑いようのない大事なもの。アートは必要なものと認定されない方が、一番生きてくる」「不必要というのは、必要のバリエーションを増やすということ。はじめから大事だと思うものをつくるのはプロにとっては簡単だけれど、まだ必要かどうか分からない中で必要なものを見つけるのは大変で、何を頼りしていいかわからない」と語りました。

アイデアは、自分の中で発芽する種

また、塚田さんからの「コロナ以降の気づきはありましたか?」という質問に対し、鈴木さんは「世の中にものすごい変化はあったが、僕の制作においてはほとんど変わっていない」と話しました。

鈴木さんにとってアイデアは「必要性があって自分の中に出てきているもの」であり、「外から依頼がくると、自分の中にある種がそこではじめて発芽する」のだそうです。

「未来の待ち合わせ場所」で作品と出会う

トークセッションの最後には、視聴者から「自分から作品に向かっているのか、作品を迎えているのか」と質問がありました。

鈴木さんは「けん玉」を例に挙げながら「地球の引力と人が引っ張る力を一致させるポジションがある。そのプラマイゼロのところで待ち合わせる。そんな感じです」「着地できるポイントの感覚を持っていると着地できる。そのことを『未来の待ち合わせ場所』と言っている」と自身の制作について話しました。

【TALK3|Zach Liebermanさん】クリエイターとしてのゴールは、自分自身を驚かせ続けること

ドローイングや身体を、コンピューターによって拡張する

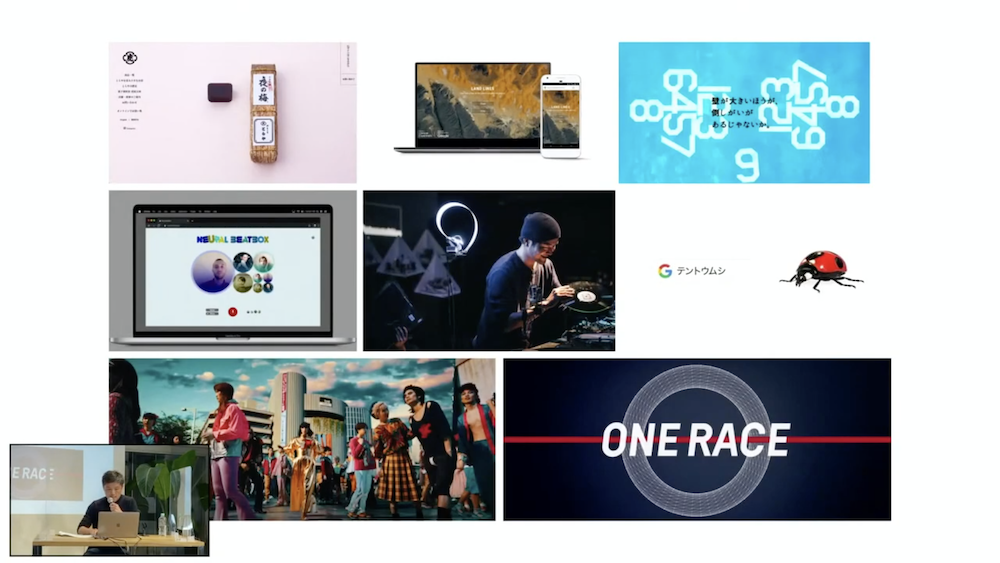

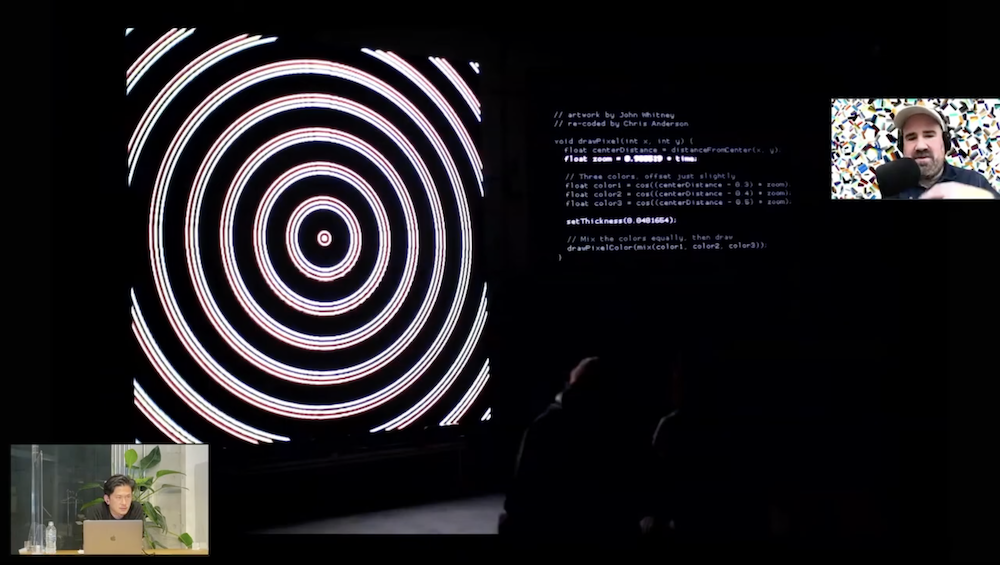

最後のゲストは、Zach Liebermanさん。

Zachさんは、コーディングによるアート制作を行うアーティストでありながら、クリエイティブコーディングのツールキットである「openFrameworks」の開発者のひとりとしても知られています。

また、MITメディアラボの教授であり、コードの詩的な可能性を探求する学校であるSchool

for Poetic Computationの創設者でもあります。

今回は“Computational Imagination”をテーマに、ニューヨークからビデオ通話で参加されました。

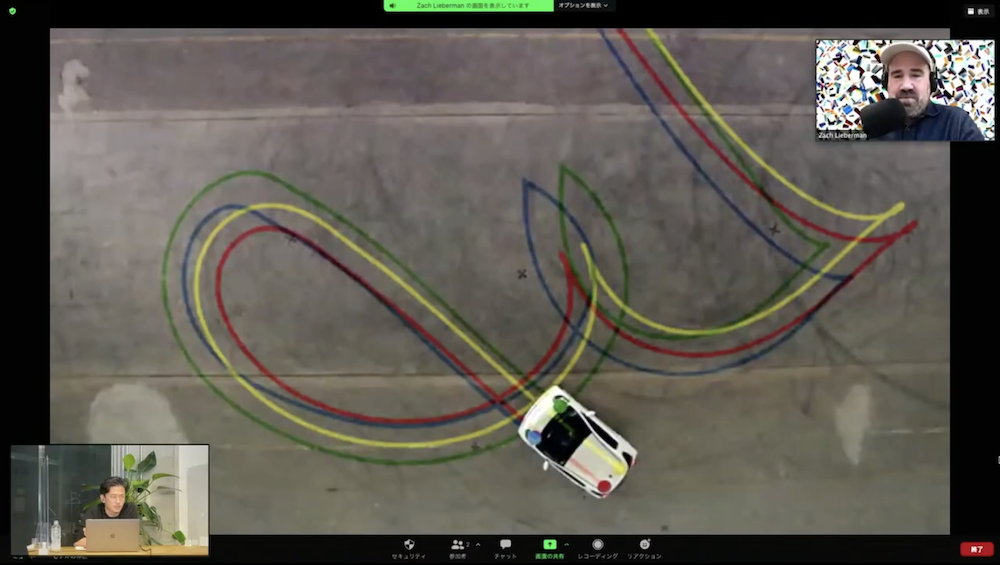

Zachさんは今までに、身体が麻痺したグラフィティアーティストの目をトラッキングすることでグラフィティを描けるようにする「EyeWriter」や、トヨタのiQのタイヤ痕でつくったフォント「iQ Font」などを手掛けてきました。

近年のプロジェクトからは、線を描くことによって衛星写真の地形を発見したり、別々の場所の地形を繋いだりできる作品「Land Lines」や、体の動きをビジュアライズする実験的な作品などを紹介。ドローイングや身体とコンピューターの技術をかけ合わせ、創造性を拡張していく取り組みについて解説しました。

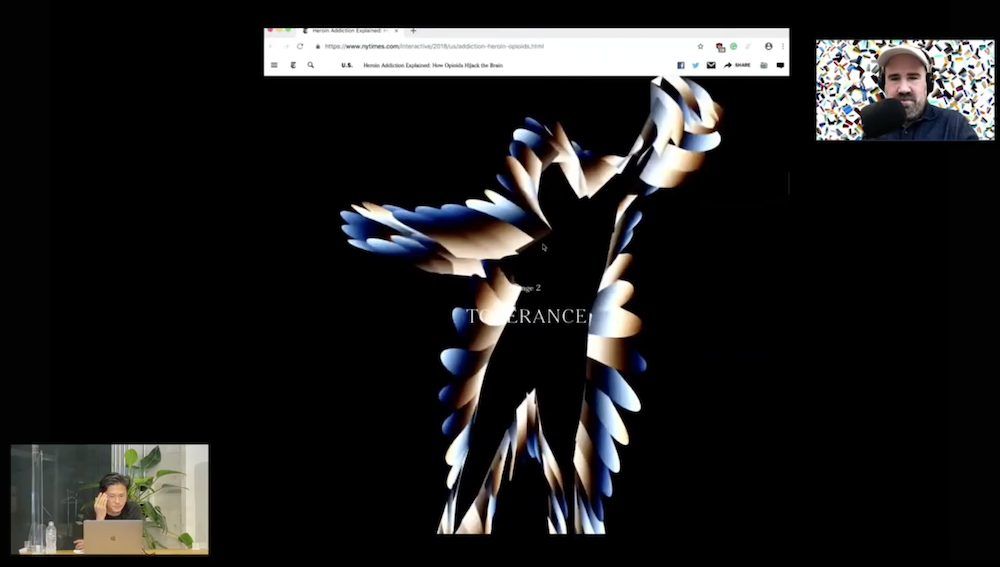

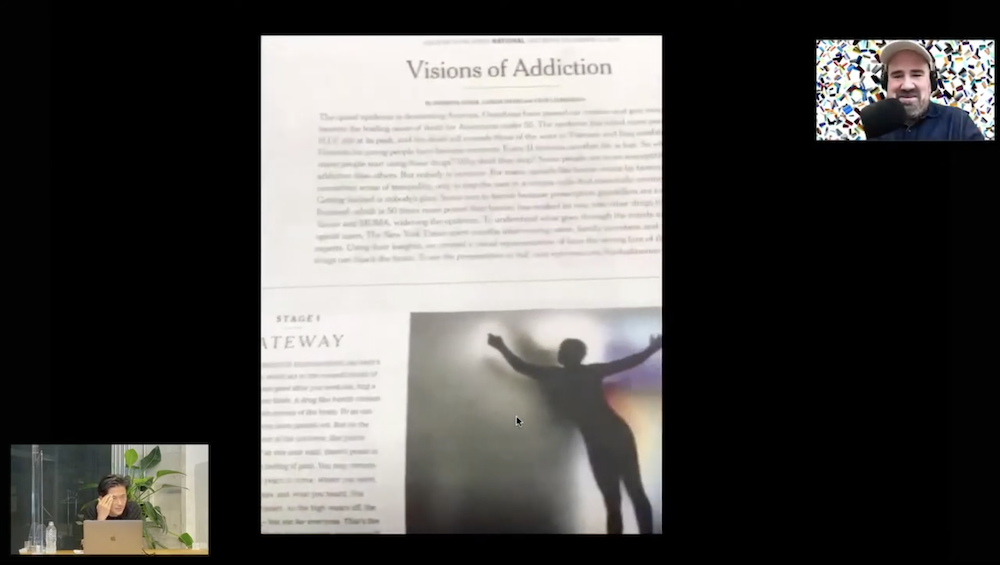

「A Visual Journey Through

Addiction」は、アメリカの社会問題であるオピオイド(強力な鎮痛剤)の過剰摂取に着目したプロジェクト。

ニューヨーク・タイムズの記事と連動し、オピオイドを摂取した人の心身に起こる苦痛をインタビューに基づいてビジュアライズしました。

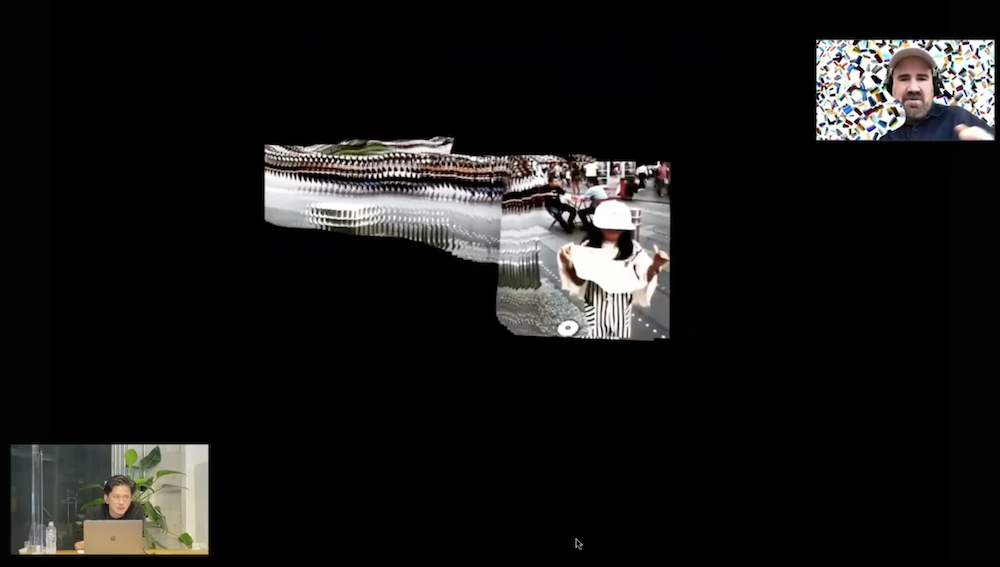

日常の風景を変容させる、数々のAR作品

さらにZachさんは、「空間の中にカメラやマイク、スピーカー、スクリーンがあることは何を意味するのか?」という視点から、ARによる数々の作品を制作されています。

撮影すると写真が空間に残されていく作品や、録画したビデオのフレームが空間に軌跡を描く作品、音を空間に配置して身体を動かすことでリプレイできる作品、手で空間にドローイングできる作品など、さまざまな実験的な作品が登場しました。

過去から学び、新しい芸術の可能性をひらく

またZachさんは、佐藤理が著書『コンピュデザイン』のなかで述べた「時代は積み重なり、新たにつくられていきます」というセンテンスに影響を受けたといいます。

教育者として教鞭を執る学校では、著名アーティストやデザイナーによる過去の作品を現代のツールによって模写するという課題を出していることを紹介。

過去の作品を自分で再構築することはクリエイティブであり、オリジナルと照らし合わせて違いを見つけることが重要であると話しました。

最後には「道端で見つけた『COVID-19』のグラフィティが、別の日に『HOPE』と書き換えられているのを見て希望を感じた」というエピソードを紹介しました。

日々の制作によって自分を驚かせ、自分を知っていく

また「日々テクノロジーと向き合うことによってどんな気づきがあるか」という鈴木さんからの質問に対して、Zachさんは「日々の制作は自分を理解するプロセスであり、知らない国を歩くことに似ている」と答えます。

Zachさんがクリエイターとして一番大切にしているのは、自分自身を驚かせ続けること。それは自分が人間として成長する上で、とても大事なことなのだと語りました。

【クロージングトーク】「不必要」は、まだ気づかれていない「必要なもの」を指している!

クロージングトークでは、グラフィックレコーディングでイベントを振り返りながら「不必要なものをあらかじめ不必要だと分かることができるのか」と清水さんが各登壇者に問いかけました。

遠藤さんは「私の中で、不必要と必要は全部含まれているんだなと感じました。時間の流れや自分の感情によっても日々変化するので、必要と不必要を判断するのは一番最後か、もしくは判断しないまま終わるのかなと思いました」と答えました。

鈴木さんは、「不必要というのは自分の中には無かった言葉で、まだ気づかれていない必要なものを指しているように感じる。今日からそれを見つけていく活動になりそうだと思うくらいこの企画は僕に影響力があった」といいます。

最後にカワシマは「今、すぐに答えを欲してしまう流れがあるけれど、答えのないものについて考えることで自分の視野が広がるし、生活を豊かに感じることができる。そういうところを大事にしていきたい」と締めくくりました。

YouTubeで公開しているアーカイブ映像では、イベントのプログラム全体をご視聴いただけます。

ここではご紹介しきれなかった数々の作品やスペシャルパフォーマンス、トークセッションをぜひお楽しみください。